トップページ > さつまいもコラム > 市野 真理子(管理栄養士) > 江戸時代に飢餓から救った「さつまいも」 料理本も

さつまいもコラム

江戸時代に飢餓から救った「さつまいも」 料理本も

市野 真理子(管理栄養士)

さつまいもは、17世紀頃に中国から沖縄に伝わったのが栽培の始まりといわれています。その後九州全域から全国に広まりました。

この背景は江戸時代に何度も襲われた「飢饉」によります。異常気象と虫害により発生した 「享保の大飢饉」ではたくさんの餓死者が出ましたが、このことがきっかけでさつまいもが全国に普及することとなりました。

当時の徳川8代将軍・徳川吉宗は、のちに“甘藷先生”と呼ばれる青木昆陽にさつまいもの栽培を命じ、関東地方においても救荒作物であるさつまいもを普及させたのです。その結果、天明の大飢饉ではさつまいもが多くの命を救いました。

“準完全栄養食品”とも呼ばれるさつまいも。エネルギー源となる糖質が豊富で、ビタミンCや食物繊維も含んでいます。その上、さつまいもはどんな畑でも比較的栽培しやすいということもあり、人々の命を救う食べ物として活躍しました。

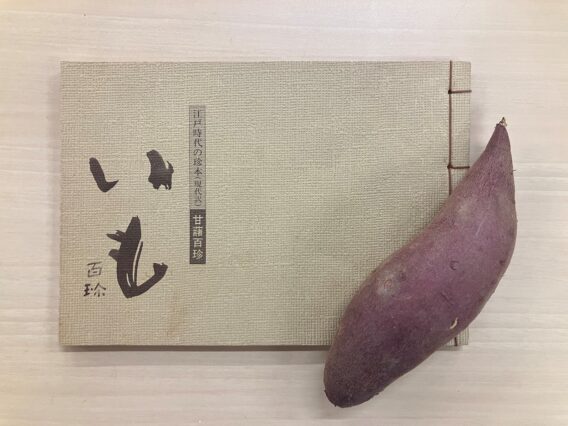

江戸時代にさつまいもレシピ本!?

江戸時代に全国に広がったさつまいもは、色々な食べ方が考え出され、一冊のレシピ本にまとめられました。「甘藷百珍」といわれ、なんと123品も紹介されています。さらに面白いことに、

◇奇品:一風かわっていて、人の意表をつく料理。63品

◇尋常品:どの家庭でもみられる料理。21品

◇妙品:形、美味しさの二つを兼ねそなえた料理。28品

◇絶品:妙品よりも上質で、真の味を伝えられるほどに調和が取れた料理。11品

に分類されています。私たちになじみのある「蒸いも」「焼き芋」は尋常品として紹介されています。

江戸時代から大人気だった焼き芋

最近ではスーパーの入り口で焼き芋が販売されるほどの焼き芋ブーム。この焼き芋ブームは江戸時代にもおきていました。江戸に初めて焼き芋屋が現れたのは1700年代後半。さつまいもを丸ごと焼く「まる焼き」と、太いさつまいもを切って焼く「切り焼き」の2種類がありました。当時は砂糖が貴重でしたから、焼き芋は安くで手軽に食べることができる甘い食べ物として、江戸っ子にとって冬のおやつの定番となりました。

江戸で大人気となった焼き芋。やがて「栗(九里)より(四里)うまい十三里」というキャッチコピーまで誕生しました。

焼き芋屋は明治時代に入って益々人気となり、1900年頃には東京の焼き芋屋の数が1400軒を超えるほど多かったといいます。

さつまいもは主食にもなり、甘味としてのおやつにもなる優れた食べ物ですね。日本も温暖化が進み、北海道でもさつまいもが栽培できるようになりました。栄養価も高く健康・美容にもおすすめなさつまいも。これからも日常的に楽しんで食べていきましょう。

公式ホームページでさつまいもを使ったレシピを紹介していますので、是非作ってみてくださいね。

※参考文献

一般財団法人いも類振興会. 焼きいも事典. いも類振興会, 2014, p.68~210

いも百珍. 大曜, 1986, p.8